Um desacerto reiterado

em reconstituições de épocas pretéritas é pensar-se sobre o passado em moldes

diorâmicos, como se cada período estivesse constituído sem surpresas para

turistas temporais verem, tal qual uma sucessão esfuziante de carrosséis

temáticos numa estranha feira popular do tempo: entre outros, o carrossel do

ano 2000, o do ano 1950, mais o do ano 3000 a. C. Nem damos conta do

anacronismo de que em cada uma dessas reorganizações artificiais do passado

todos os elementos escolhidos para efeito de representação cénica pertencem,

sem variações, aos próprios anos que estão a ser reproduzidos por esses cenários.

Isto significa que no carrossel do ano 1950, por exemplo, tudo aquilo que pode

ser observado pelo visitante temporal pertence a esse ano em específico: os

modelos dos automóveis; o estilo do vestuário dos indivíduos, assim como os

seus cortes de cabelo; as revistas, os jornais e os livros; todas as inovações

tecnológicas. É uma escolha que tem como objectivo montar os dioramas com o

maior grau possível de autenticidade, mas a nossa visão do passado é cega

diante do facto de que o ano 1950 foi, certamente, muito mais parecido com o

ano 1949 ou com o ano 1948 do que aquilo que imaginamos. Com efeito, o ano 1950

terá sido muito mais parecido com o ano 1940 ou até com o ano 1935, porque

todas as inovações tecno-culturais criadas num determinado ano (modelos de

automóveis e de vestuário, certos tipos de electrodomésticos e restantes tropos

culturais, enuncie-se) apenas se popularizam nos anos seguintes à sua criação;

nesse feitio, a visão especulativa que criámos no carrossel dioramático de 1950

terá tudo a ver, na verdade, com o ano histórico de 1940.

É graças a esta cegueira sobre o passado que somos capazes de ver alguns filmes

de recomposição histórica e não dar conta dos múltiplos anacronismos que nos

estão a ser apresentados - ou, no limite, os mais imperceptíveis, porque se

detectamos sem dificuldade um relógio no pulso de um figurante que faz de

legionário de um exército de Júlio César não somos capazes de perceber que

aquele modelo de automóvel no qual acabou de entrar o nosso protagonista de um

filme policial cujo enredo se passa em 1950 somente se difundiu em meados do

ano seguinte, independentemente dessa máquina ter sido, efectivamente, criada

em 1950. Nesse sentido, um bom filme policial com acção decorrida no ano de 1950

apresentaria um panorama cosmopolita com pouquíssimos elementos atribuíveis a

esse ano, porque a vida de todos os dias pertence à média, enquanto que as

inovações pertencem aos extremos. Importa reter a universalidade do conceito de

que entre criação e implementação ou entre criação e difusão existe sempre um

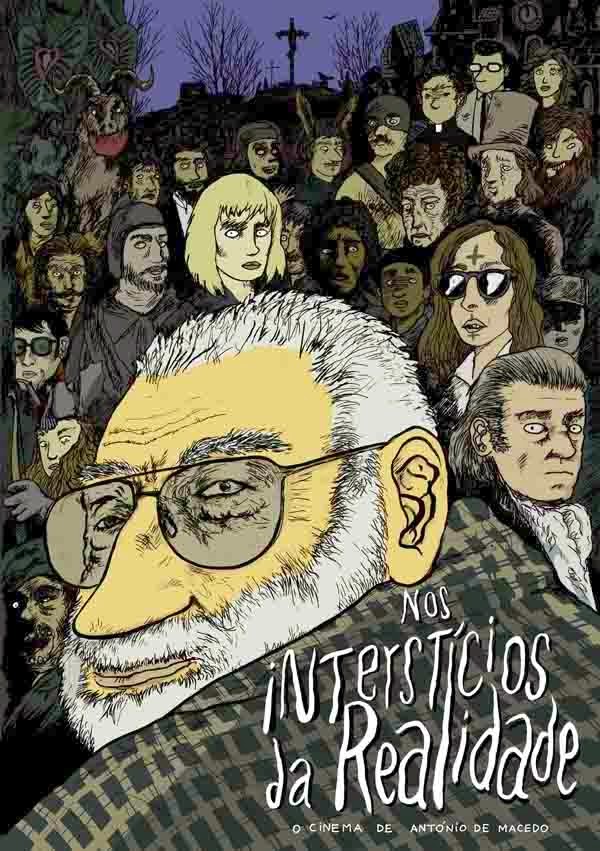

intervalo variável de tempo. Ora, é neste inconstante interstício, entre a

constituição de um protótipo, que, aqui, quase assume um papel similar à forma

ideal neoplatónica, e a sua difusão pelo público na sociedade, que reside o

ponto cego das nossas previsões sobre o futuro e, por atracção, o ponto cego da

ficção científica.

A autêntica ficção

científica está preocupada em interrogar os efeitos que a ciência e a tecnologia

imprimem sobre a sociedade e, por essa via, está pouquíssimo interessada nos

afectos e nas convenções mais mundanas que são o combustível de outras famílias

de narrativas, excepto quando esses afectos e convenções são ferramentas ao

serviço do desiderato citado inicialmente. É por essa razão que a maioria dos

livros e dos filmes que o público entende como sendo de ficção científica não o

são: a verdadeira ficção científica está, desde há umas décadas, relativamente

ausente do centro. Uma das razões para que esse afastamento tenha ocorrido será,

sem dúvida, a incapacidade que a ficção científica de meados do século XX teve

em prever, de facto, o futuro – ou seja, o nosso presente. Essa imperícia de presciência

resulta, em exclusivo, do interstício inconstante que descrevi no final do

parágrafo anterior. Os escritores de ficção científica têm sempre uma

inclinação imediata para sobrecarregar o futuro com tecnologias novas, com múltiplos

gadgets e criar uma atmosfera de neofilia omnipresente, mas, com efeito, o

tempo erode as tecnologias e as inovações que vão sendo criadas e lançadas à

experimentação. Só me recordo de duas grandes novas tecnologias, inventadas nas

últimas décadas, que não só permanecem connosco como mudaram inexoravelmente o

tecido social e o modo como o mundo se organizava: a bomba nuclear e a Internet

– e se ainda é discutível se a ficção científica previu o aparecimento da primeira,

menos discutível é a constatação de que não foi capaz de prever o surgimento da

segunda.

O nosso presente – o futuro

da ficção científica de meados do século XX – é muito mais semelhante aos

finais do século XIX, com os conflitos dos Estados Unidos e do Próximo Oriente

a espelhar os problemas que a Inglaterra teve com o Afeganistão, com a

descoberta efectiva do bosão teorizado por Peter Higgs a mimetizar o impacto

que teve a descoberta de Albert Michelson e Edward Morley de que o Éter não

existia e com os movimentos alternativos do pseudoconhecimento e das teorias

das conspirações a irem ao encontro dos efeitos provocados pelo renascimento

ocultista da segunda metade de oitocentos. Excepto a bomba nuclear e a Internet

todas as tecnologias ao nosso dispor são aperfeiçoamentos sucessivos de

tecnologias que foram sobrevivendo à calandragem das eras.

Dizia Simónides de Ceos

que «o tempo tem dentes afiados que

destroem tudo». Para se prever o futuro é preciso olhar para o presente e perceber

quais os elementos que, entretanto, irão desaparecer. Não me escapa a

prematuridade dos prenúncios da morte do livro, face ao advento do eReader: de um ponto de vista de

selecção natural, o livro está connosco para durar, enquanto que os indicadores

de vendas demonstram que o entusiasmo pelos eReaders

está a extinguir-se. A neofilia esgota-se a si mesma, como é evidente.